您现在的位置是: 首页 > 一周天气 一周天气

天津地区未来一周天气_天津市未来一周天气预报情况分析报告

tamoadmin 2024-08-08 人已围观

简介1.为什么最近几年天气预报基本没有准确性了?2.天气预报是怎么预测的北京市专业气象台报告,根据最新气象资料分析,周六(4日)受低气压影响,本市多云转阴有雷阵雨,降雨的时间在午后到夜间,外出的市民需要注意防雨防雷电。周日没有雨,是多云间晴的天气,最高气温比周六高一些,预计在32℃左右。双休日两天的最高气温不太高,最低气温一般会在21℃到22℃,夜间天气不太热,有利于休息。 又讯市专业气象台报

1.为什么最近几年天气预报基本没有准确性了?

2.天气预报是怎么预测的

北京市专业气象台报告,根据最新气象资料分析,周六(4日)受低气压影响,本市多云转阴有雷阵雨,降雨的时间在午后到夜间,外出的市民需要注意防雨防雷电。周日没有雨,是多云间晴的天气,最高气温比周六高一些,预计在32℃左右。双休日两天的最高气温不太高,最低气温一般会在21℃到22℃,夜间天气不太热,有利于休息。

又讯市专业气象台报告,根据最新气象资料分析,预计下周前期本市的降雨天气较多,最高气温30℃到32℃;后期晴到多云,天气较好,气温回升,比较闷热,请注意防暑降温。

气象部门介绍,周二到周三,本市受南下冷空气和西南暖湿气流的共同影响,有一次较明显的降雨天气,其中周二的降雨量可达到中雨,市民需要注意防雨防雷电。周三阵雨过后天气将转晴。后两天云较少,气温有所回升,天气闷热。预计周内本市平原地区的平均气温接近27℃,比历史同期略偏高;极端最高气温为33℃,出现在周后期;极端最低气温为21℃,出现在周中期。(连桂华)

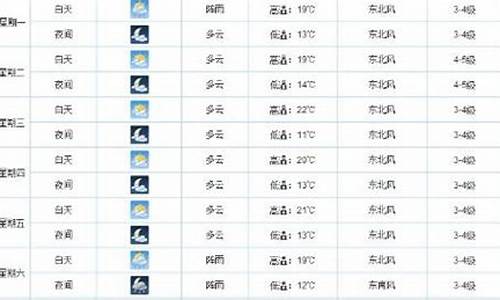

未来一周天气预报

周六(4日)多云转阴有雷阵雨,北转南风2、3级,最低气温21℃,最高气温31℃

周日(5日)多云间晴,北转南风2、3级,最低气温22℃,最高气温32℃

周一(6日)多云转阴,最低气温22℃,最高气温32℃

周二(7日)阴有中雨,最低气温23℃,最高气温30℃

周三(8日)阵雨转晴,最低气温21℃,最高气温32℃

周四(9日)晴间多云,最低气温22℃,最高气温33℃

周五(10日)晴转多云,最低气温23℃,最高气温32℃

北京市专业气象台11时权威发布 雷阵雨将再返京城

昨天(2日)白天,由于从东北方向有一股弱冷空气南下影响到北京,使气温降低,南郊观象台白天的最高气温只有30.3℃,比前天低了2.6℃,虽然空气湿度较大,但冷空气和暖湿气流没配合好,雷阵雨到了门口也进不来。虽然雷阵雨没来,但大范围地区的天气形势并没有发生根本的变化,今天蒙古国中部的高空冷涡已经形成,从中分裂出小股冷空气,河套地区一个高空槽的槽前西南风,有利于暖湿气流的输送,在冷暖空气的共同作用下,预计今天到明天,雷阵雨还会再返京城,出现的时间大约在傍晚到夜间。今年夏天雨水比较多,局部地区有造成较大降水的可能,大家要及时了解天气变化,安排好行程。汛期不太适宜到边远的山区旅游,雨水大,土壤松动,易出现山体滑坡。遇到下大雨时要谨慎些,不清楚路况时不要贸然行走,开车的朋友需要了解交通信息,尽量避开积水路段,或绕道行驶。在有雷阵雨的天气里应特别注意防雷电,在家里应关上电视机、电脑等家用电器,并切断电源。

雷阵雨一般出现在午后和夜晚,白天气温仍然较高,空气湿度大,人们会感到有些闷热,应注意防暑。今年的几场暴雨,来去比较突然,让很多朋友在路上遇雨,措手不及,所以,外出时应随身带上雨具。(连桂华文凡)

为什么最近几年天气预报基本没有准确性了?

所谓天气系统是指能显示天气分析的气压系统。天气系统是天气的制造工厂,有较好的对应关系。比如,受大陆冷高压控制,天气晴冷,多吹偏北风;受副热带高压控制,天气晴热,多吹偏南风。冷暖空气交汇地带称为锋,受锋影响,天气突变,以阴雨天气为主。受低压控制,多阴雨天气。台风是热带洋面上强烈发展的低气压,受台风影响,会造成大风和洪涝灾害。 发达国家天气预报有近140年历史。1854年英、法为了控制土耳其,向俄国宣战,发动了克里米亚战争。11月14日,英法舰队在黑海遇强风暴,风速超过30米/秒(11级),几乎全军复没。事后,巴黎天文台台长、海王星发现者勒佛里埃研究这次风暴路径,他收集了11月12-16日气象记录,查明风暴向东南方移动,在袭击联军舰队前一、二天,西班牙、法国西部已先受影响。勒佛里埃认为,若建立气象观测网,绘制天气图,可预报风暴移向移速。1863年秋,法国使用天气图向港湾发布风暴警报。此后,欧美和日本陆续绘制天气图,天展天气预报。 在中国,战争后帝国主义出于侵略的需要,在北京和全国43个港口设立了测候所,从事气象观测和绘制天气图工作。1927年南京设立气象研究所,在竺可桢领导下,各地纷纷设立测候所,在培养人材、收集气象资料和科研方面取得相当成绩,但不正式对外发布天气预报。1949年新中国成立后,气象事业迅速发展。到1957年按所政区划建成气象台站网。苏州市气象台1959年1月1日正式发布天气预报。天气预报的主要方法是天气图、数理统计和群众看天经验。 数值天气预报是现代天气预报的主要方法 20世纪80年代以来,随着遥感、计算技术和气象卫星资料的广泛应用,世界天气预报出现了新的飞跃,传统的天气图已被数值天气预报取代。所谓数值天气预报应用7个流体力学、热力学微分议程来描述大气运动规律,7个议程中含有7个未知数--最高气温、最低气温、降水量、湿度、气压、风向、风速,通过大型高速计算机求解方程组,获得未来7个未知数的时空分析,即未来天气分布。世界上有30多个国家开展数值预报业务,发达国家建立了全球和有限区域两种预报模式,计算机最高运行速度40亿次/秒。全还应数值预报模式垂直分层超过30层,水平分辨率60公里,预报可用时效中高纬10天,低纬5天。有限区域预报模式水平分辨率15公里,美国、德国可达2公里。 发达国家气象中心每天定时发布全国各城市或各区域(日本将全国划成191个格距20公里正方形区划)天气预报,预报时效7-8天,逐日滚动。各地气象台根据本地实况和预报员经验对气象中心发来的预报进行订正。几乎所有国家的气象部门都实行垂直领导,发达国家按气候区划设置台站。美国实行两级管理体制,即国家气象中心和天气服务台。国家级中心有9个--国家气象中心(逐日发布全国各城市7天预报)、国家飓风预报中心、国家强风暴预报中心、国家环境模拟中心、国家业务控制中心、国家水文气象预报中心、国家航空预报中心、国家海洋预报中心和国家气候预报中心。天气服务台有116个,每个服务台配备一部先进的多普勒天气雷达。9个国家中心承担着全国天气预报,灾害性天气警报以及航空、航海天气预报等任务。天气服务台负责接收国家中心发布的预报信息,结合本地最新气象资料和预报员经验,进行编辑和订正,作出本地天气预报。但国家中心发布的灾害性天气警报,天气服务台无权订正,理由有三条:一是只有国家中心才能获得全部数值预报产品,气象卫星、天气雷达和全国一小时一次的地面观测资料;二是国家中心预报员是通过全国公开招聘、竞争上岗的,他们既有理论,又有实践经验;三是经过三年对比证明,订正反而导致预报质量下降。日本气象体制分:气象厅、管区气象台和地方气象台。气象厅预报部每天发布全国191个区域天气预报和灾害性天气警报。 在中国,1982年开展数值预报业务,每天制作北半球三天形势预报。1995年引进美国的Cray巨型计算机(峰值运算速度20亿次/秒)每天制作全球七天形势预报。19年起每天制作全球十天形势预报。目前全球预报水平分辨率120公里,有限区域预报水平分辨率55公里。我国气象体制分成五级:中国气象局、大区气象局、省级气象局、市级气象局和县级气象局,全国气象部门共有6万多人。与发达国家相比,我国气象事业的主要差距是: 1、资料同化系统落后,气象卫星、商用飞机和天气雷达的资料尚未进入数值预报系统。天气雷达定量测定降水尚未开展,卫星云图还停留在"看图识字"水平上。 2、数值预报产品释用尚未形成业务。 3、天气预报重复劳动严重,主要原因是国家中心和省级气象台指导产品少、质量不高,指导不到位。下级台站为了服务,只能独立地制作长、中、短天气预报。

天气预报是怎么预测的

天气预报看似简单,实际是一个浩大的系统工程。天气预报是以大气科学理论为依托,以各种气象探测手段为基础,以数值天气预报为核心,依靠预报人员的综合判断分析,最终形成的。“其中的每一个环节都存在某些不确定性,不可能每一次的预报结果都与实际一致。提高天气预报的准确率,现在仍是一个世界性的难题。” 首先,人类对大气运动机理的认识还有限。阴晴冷暖、雨雪风霜,各种天气产生和变化,都是由大气不断运动造成的。由于大气运动的复杂性,科学家们还不能真实地描述大气运动的细微结构。 其次,气象观测网络还做不到“疏而不漏”。气象探测已发展成为覆盖地基、空基、天基的立体观测系统,地面观测站、高空观测站、自动气象站、雷达观测站、气象星组成了时刻监视大气运动和变化的观测网。但这个网络对中小尺度的天气系统会有疏漏,就像大网捞小鱼,容易漏掉。而且观测资料可能会有误差,例如,风向、风速观测结果是用2分钟观测的平均值,可能就会有一定误差。 第三,数值天气预报模型不能完全模拟大气演变。天气的变化,是地球周围大气运动变化的结果,而大气运动变化,物理上要符合流体力学和热力学一些定律,这些定律可以用数学的语言,写成数学方程。人们利用高性能计算机,把天气预报问题变成数学方程求解的问题。这样的方法叫数值天气预报,这是现代天气预报的核心。然而,目前任何一套模型都不能真实地模拟大气演变,只是近似,必然存在误差。 第四,预报员之间的经验及水平会有差异。数值模式计算出来的预报结果,不能直接作为预报结论,预报员还要进行解释应用,根据当地情况进行订正。例如,北京北有燕山、西有太行山,天气预报必须考虑地形影响。预报员的个人经验也在复杂天气的预报和综合决策中起着重要作用。 天气预报是很复杂的系统工程。实际上,在发达国家,天气预报不准的现象也经常出现。2005年,美国暴雨预报准确率也只有22%,台风路径预报误差是103公里。宋英杰说,他曾经在国外同行那里看到过一本小册子,内容是提醒气象工作人员面对公众嘲讽,如何保持心理平衡。 与世界先进水平有差距 我国天气预报准确率、精细化程度、服务水平还有比较大的差距 改革开放以来,我国气象事业取得了长足发展,初步建立了以数值天气预报为基础、人机交互信息加工处理系统为平台、综合应用多种预报技术方法的天气预报业务技术体系。预报时效基本覆盖了10天以内的所有时段,旬天气预报、逐日滚动的7天天气要素预报和3天灾害性天气落区预报已在全国台站全面展开。台风、暴雨、大风降温、沙尘暴、高温等灾害性天气的预报预警水平明显提高。 10多年来,我国天气预报质量评分曲线,呈现上升的趋势。按国际通用标准来评,目前对于小雨的预报准确率为60%,暴雨接近20%,台风的路径误差约为120公里。 “虽然有几次出现较大误差,但总体来看,今年以来北京市气象台预报准确率还比较高。” 北京市气象台首席预报员孙继松说。据他介绍,北京市气象台1月至3月24小时气温预报(最高、最低气温)的准确率为70.4%;1月至4月13日, 24小时雨雪预报准确率为72.2%;1月至3月24小时5级以上大风预报准确率为84.6%。 气象专家们同时指出,与世界先进水平相比,我国天气预报准确率、精细化程度、服务水平还有比较大的差距。 中央气象台专家介绍说,我国数值天气预报的水平和自主创新能力还有较大差距。缺乏能满足精细化的要素预报需求的数值天气预报模式,模式的预报时效与精细程度与世界先进模式相比还有很大差距。专业数值预报模式主要还是以国外引进为主。资料同化系统与发达国家相比差距明显,这是制约我国天气业务整体发展的重要因素。 此外,我国数值天气预报产品解释应用的水平不够高。重大灾害性、关键性、转折性天气预报能力明显不足。 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,各级和公众对天气预报准确性、精细化的需求也随之提高,加深了人们对天气预报信息的依存度。这使得人们对天气预报的“希望”和“失望”同时增加了。

气预报,是人们生产、工作、生活所不可缺少的。公元132年,我国东汉时张衡就发明了世界最早的风向仪——相风铜鸟。这是在空旷的大地上树一根五丈高的杆子,杆子装一只可灵活转动的铜鸟,根据铜鸟转动方向便可确定风向了。在古代人们预报天气,主要是依据经验进行判断,准确率很低。

随着科技的发展,有了越来越多的气象仪器,设立了遍布各地的气象站,现在的天气预报不再是经验型的。而是靠根据风云一号气象卫星发回的云图和各地气象台站测得的温度、气压、风向、风速等数据绘出的气象图,在经有关资料、经验判断后得出的。这样的预报以前一直是靠人工进行的,这种办法即慢,又不十分准确。难怪有人说:天气预报,仅供参考,不可不信,不可全信。

要想准确预报天气,必须把上面得到的数据列出几百阶乃至更高阶的线性方程组。若靠人工求解则需几百人用几个星期的时间内才能完成。这时已不是天气预报了,已经变成了天气报告了。现在有了电子计算机,这一工作已由计算机来担任了。只要几分钟时间就可完成任务了。

每天中央电视台的天气预报就是由国家气象局利用两台大型计算机计算后得到的。